La Recherche

Dans cette rubrique, nous vous invitons à découvrir quelles sont les forces et les spécificités du CNRS en Occitanie Ouest, ainsi que l'ensemble des 61 structures présentes sur le site.

Dans cette rubrique, nous vous invitons à découvrir quelles sont les forces et les spécificités du CNRS en Occitanie Ouest, ainsi que l'ensemble des 61 structures présentes sur le site.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est tutelle de 61 structures de recherche et d'appui à la recherche en délégation Occitanie Ouest.

Ce document offre un aperçu des activités du CNRS en Occitanie Ouest et revient sur les moments clés, tant scientifiques qu'institutionnels, qui ont rythmé la vie des laboratoires de la région en 2024.

Découvrez la plaquette de présentation du CNRS en Occitanie Ouest 2024

Découvrez ci-dessous les structures de recherche et d'appui à la recherche par disciplines

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La délégation CNRS Occitanie Ouest entretient des partenariats dynamiques avec de nombreux acteur.ices régionaux, nationaux et internationaux.

Il existe ainsi des partenariats avec :

Ce projet vise à développer les moyens expérimentaux d’analyses (micro)structurales et chimiques d’échantillons biologiques et de (nano)matériaux inorganiques par des techniques de microscopie électronique (ME). D’autre part, il permettra également de développer des techniques associées et de promouvoir les échanges interdisciplinaires biologie-physique-chimie dans le domaine de la ME. OCCIT’EM permettra d’effectuer des recherches dans le domaine de la biologie structurale moléculaire et cellulaire, l’étude de matériaux sensibles à l’irradiation électronique ou dans les domaines de l’analyse chimique locale ; de compléter les moyens de préparation d’objets sensibles qu’ils soient biologiques, semiconducteurs, métalliques ou mixtes comme pour les hétérostructures novatrices « matériaux organiques / matériaux inorganiques ».

L'évolution proposée de PANGEE (Plateforme analytique géochimique et minéralogique de l'OMP) comprend des équipements permettant des analyses inédites, des instruments de « rupture » qui ouvrent de nouveaux champs exploratoires et enfin des outils structurants. Renforcer les capacités analytiques de PANGEE permettra aux chercheur·es de cibler plus de financements et de travailler sur des questions urgentes posées par les enjeux environnementaux aux échelles régionales, nationales et internationales. Cela favorisera aussi la consolidation des recherches pluridisciplinaires en cours et l’exploration de nouveaux terrains croisés avec les sciences humaines, les sciences des matériaux ou les sciences médicales.

Le GIS GENOTOUL coordonne 3 projets, contribuant à mutualisation des équipements et à la gestion des complémentarités des projets.

Le projet scientifique de la plateforme protéomique de l’Institut pharmacologie et biologie structurale s’appuie sur l’acquisition d’une nouvelle instrumentation en spectrométrie de masse permettant d’accéder à de nouvelles performances pour aborder de nouvelles problématiques. Les équipements demandés sont complémentaires les uns des autres ainsi que de l’instrumentation déjà en place. Ces nouveaux appareils permettront de maintenir l’excellence au plus haut niveau international pour les prochaines années et de répondre efficacement à la demande de la communauté scientifique locale et nationale.

Ce projet vise l’amélioration de la qualité des données scientifiques issues des modèles animaux et l’amélioration du bien-être animal par l’utilisation d’équipements innovants d’hébergement et de suivi. En augmentant le bien-être des animaux et ainsi en limitant leur stress ; cela garantit la qualité et reproductibilité des résultats scientifiques à la base de tous les projets de recherche in vivo. Ces investissements seront donc utiles à la communauté de la recherche en biologie, qu’elle soit fondamentale ou translationnelle et à toutes les disciplines de la biologie.

Le projet porte sur 3 axes de développement innovants : un spectromètre RMN haut champ automatisé et criblage de petites molécules ; une intensification du criblage biophysique ; et un développement du criblage enzymatique très haut débit. L’objectif de cette évolution est d’accroître les capacités de criblage de ligands et d’enzymes et de faire face à la demande croissante de projets issus des infrastructures nationales et européennes. Cela contribuera à développer la biologie structurale intégrative et l’axe de criblage très haut-débit mais aussi à développer et d’exploiter à l’échelle régionale le potentiel des analyses single-cell pour les biotechnologies.

Ce projet vise à développer les actions de recherche sur le recyclage et la valorisation de déchets (métaux, terres rares, zéolithes…) notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Les équipements proposés s’organisent en 3 volets s’étendant sur la chaine de valorisation (du gisement au produit final) : les traitements physiques à échelle laboratoire ; la caractérisation physicochimique et la caractérisation des propriétés d’usage. Ce projet permettra tout d’abord de disposer régionalement d’un plateau de caractérisation de matériaux complexes par leur nature. Par ailleurs, il contribuera à intensifier les actions de recherche sur la thématique de recyclage et la thématique d’économie circulaire, tels que le cycle de vie des batteries de nouvelle génération, les matériaux liés aux technologies de l’hydrogène, du solaire photovoltaïque et des énergies éoliennes.

Le projet MICROECO vise à construire une plateforme expérimentale de microcosmes robotisés permettant de tester en conditions hautement contrôlées et répétables les conséquences des changements actuels de l’environnement sur les écosystèmes. La plateforme sera composé d’un réseau de cellules de contrôle des conditions environnementales ; d’un système modulable d’habitats connectés ; d’un bras robotisé et d’un ensemble d’appareils de mesure permettant la quantification automatisée des dynamiques écologiques et évolutives des écosystèmes expérimentaux.

Ce projet est géré par le CNRS Occitanie Est

JOUBANC - Ce projet a permis le remplacement d’anciens condensateurs du Laboratoire national des champs magnétiques intenses (LNCMI) sur le site de Toulouse. Les équipements sont aujourd’hui à l’état de l’art, offrant des performances, une ergonomie et une fiabilité fortement améliorées. Le projet a également permis l’achat d’un liquéfacteur assurant l’approvisionnement du laboratoire en hélium liquide. Ces améliorations assurent aujourd’hui et pour les décennies à venir le rang de leader européen dans le domaine des champs magnétiques pulsés au laboratoire.

Ce projet a offert le développement de nouvelles ressources technologiques et modèles biologiques du Centre de biologie intégrative (CBI), générant des expertises uniques en Région Occitanie ouvertes au monde académique et au secteur économique. En effet, une plateforme animaux aquatiques, un plateau insectes et un plateau d’analyse comportementales ont pu être créées. Concernant la microscopie, l’acquisition d’un cryomicroscope électronique 200 keV a été possible et est accessible par la plateforme d’imagerie TRI‐Genotoul. De plus, les moyens de stockage et de calcul numérique du plateau d’analyse des systèmes complexes et des modélisation/visualisation 3D ont pu être mis en place.

Ce projet a permis de fédérer 4 laboratoires toulousains acteurs dans les nanomatériaux (composants électroniques, capteurs chimiques ou physiques, calculateurs quantiques, conversion et stockage de l’énergie, nano‐objets) au sein d’un consortium ainsi que la rénovation et l’achat de matériel. Il s’agit d’un regroupement de 670 chercheur.es issu.es du Laboratoire de chimie de coordination, du Centre d’élaboration des matériaux et d’études structurales, du Centre interuniversitaire de recherche et d’ingénierie des matériaux et du Laboratoire de physique et chimie des nano objets. Ce consortium place la recherche et l’innovation toulousaine des nanomatériaux sur la scène européenne et internationale et favorise notamment les actions de valorisation, les brevets et les transferts technologiques.

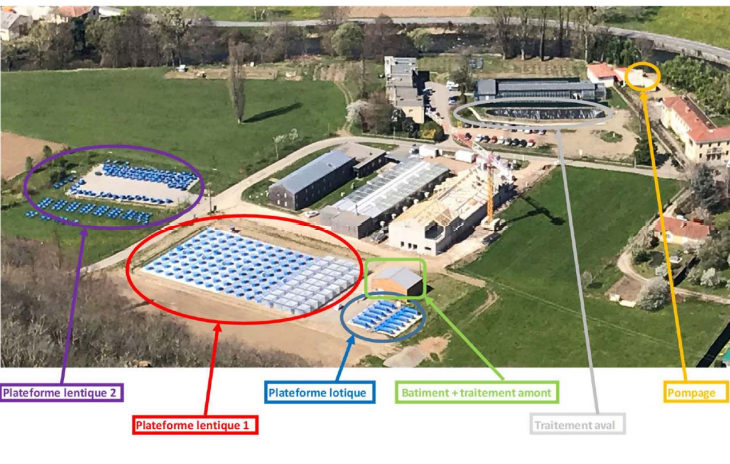

METAECO - Ce projet a permis à la Station d’écologie théorique et expérimentale du CNRS à Moulis (SETE) d’aborder le niveau d’étude métaécosystémique pour les systèmes aquatiques d’eaux douces. Il a assuré la mise en place du dispositif expérimental mésocosmes aquatiques et du laboratoire d’hydroécologie associé. Ce nouvel espace d’environ 1200m² SU, est constitué de bureaux, d’espaces communs et de recherches avec des laboratoires dédiés aux organismes aquatiques, amphibiens, insectes et autres. Cette nouvelle plateforme est intégrée dans l’Infrastructure nationale ANAEE-France et les métatrons aquatiques en particulier dans la composante européenne (ANAEE‐Europe). Des collaborations nationales et européennes ont ainsi pu être initiées.

PANGEE – Le CPER Pangée a permis une remise à niveau du parc de spectrométrie de masse de l’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) ainsi que l’acquisition de nouveaux outils. Au total, six spectromètres de masse ont été acquis. L’ensemble a ouvert des perspectives de recherches de pointe en environnement, permettant l’analyse de différents types d’échantillons à la recherche d’éléments à l’état de traces, ultra-traces ou signatures isotopiques.

La plateforme PAE‐MIP fédère dix plateaux techniques : Paléoenvironnements, géosciences et géoarchéologie ; images, monitoring et systèmes d’informations ; dispositifs d’observations in‐situ (lacs et tourbières) ; opérations de terrain et de post‐fouilles ; référentiels archéothèques ; topographie et archéomatique, imagerie 3D ; caractérisation des matériaux ; archéologie expérimentale; interopérables par les deux laboratoires Géographie de l’environnement (GEODE) et Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (TRACES). Le CPER a permis d'obtenir l’essentiel des équipements de la plateforme. Cet investissement a augmenté l’attractivité et la compétitivité de ces deux laboratoires, favorisant notamment la réalisation de projets nationaux et internationaux et l’élargissement des partenariats académiques.

La plateforme scientifique CCU répond à des problématiques scientifiques issues des sciences humaines et sociales pouvant venir des services de santé ou de partenariats et prestations avec des industriels. Elle comprend 9 plateaux techniques spécialisés dans l’acquisition et l’analyse de différents types de données comportementales et permettant de simuler différents contextes réalistes et immersifs. Le CPER a permis l’achat de nouveaux instruments et le renouvellement d’anciens équipements.

Le CPER a permis de renforcer la plateforme de protéomique du réseau Génotoul. L’acquisition d’un spectromètre de masse avec modules complémentaires et environnants ainsi que de matériel informatique a permis de réaliser les objectifs scientifiques visant à développer de nouvelles stratégies dans des domaines en émergence et d’adapter les moyens informatiques de traitement et de stockage des données protéomiques.

Ce projet de rénovation énergétique d'un bâtiment du Centre de biologie intégrative (CBI) a été réalisé sur 2300m² SHON. Les travaux effectués sont une isolation thermique par l’extérieur, un remplacement des menuiseries extérieures et la mise en place d’un système de compensation d’air des sorbonnes. Ces modifications ont supprimé les déperditions thermiques, ont amélioré les conditions de travail du personnel et ont permis une meilleure reproductibilité des conditions d’expériences.

Ce projet de rénovation énergétique du bâtiment principal du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS) a été réalisé sur 5600m² SHON. Les travaux effectués concernaient la rénovation du « clos‐couvert » (isolation thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures et de l’étanchéité de la toiture) et des travaux sur le chauffage. Ces aménagements ont supprimé les déperditions thermiques dues à des défauts d’isolation. De plus, les conditions de travail et le confort énergétique ont été améliorés.

Ce projet a permis la réhabilitation énergétique du bâtiment du Laboratoire de chimie de coordination (LCC). Les travaux ont consisté à remplacer des menuiseries extérieures, des isolations en toiture, et à mettre en place une régulation sur l’extraction des sorbonnes. Ces modifications ont rendu possible l’ajout de nouveaux équipements scientifiques qui sont accessibles à toute la communauté.